株式交換契約における対価の交付・割当の記載方法

株式交換契約書に記載する対価

株式交換の契約書を作成していると、次のような場面に直面することがあります。

・完全子会社の株主が、実質的に1名しかいない

・対価は完全親会社の株式

・親会社自身には対価が割り当てられない

このようなケースでは、

「株式交換契約書には、対価株式の数を確定数量で書くべきなのか」

「それとも交換比率による算定方法で記載してよいのか」

という点で判断に迷うことが少なくありません。

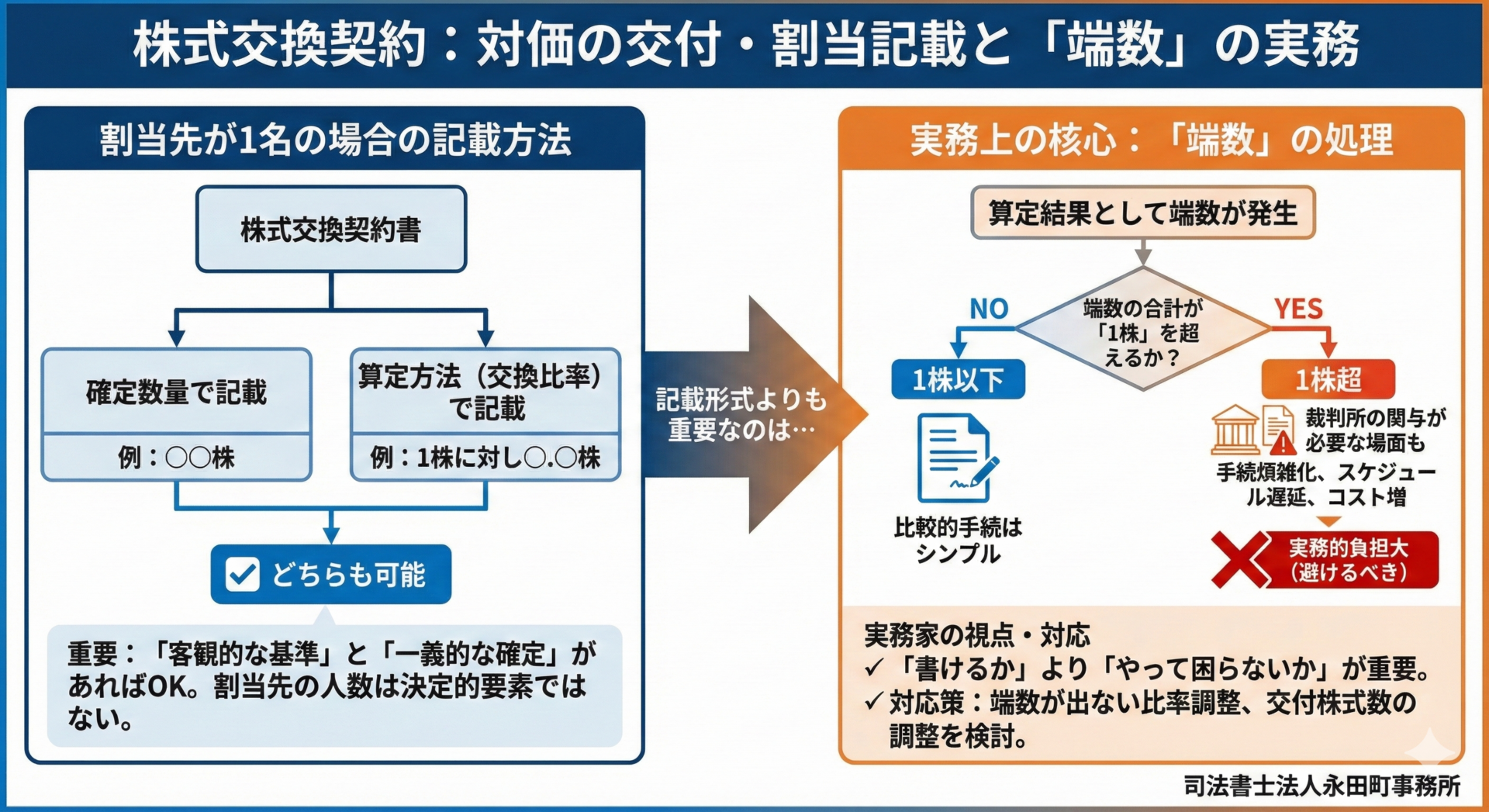

本稿では、割当先が1名の場合の記載方法と、端数が生じる場合の実務上の落とし穴を、登記実務の視点から整理します。

割当先が1名の場合でも「算定方法」で書けるのか

株式交換契約では、対価の交付について、

・具体的な株式数(確定数量)で記載する方法

・一定の交換比率を定め、算定方法として記載する方法

のいずれも採られています。

実務上、割当先が複数名いる場合には算定方法による記載が一般的ですが、

割当先が1名のみの場合でも、必ず確定数量でなければならないわけではありません。

重要なのは、

・交換の基準が客観的に定まっていること

・効力発生日において、交付株式数が一義的に確定すること

であり、

「割当先が1名かどうか」は決定的な要素ではありません。

したがって、

割当先が1名であっても、交換比率を用いた算定方法で契約書を構成すること自体は可能です。

実務上の論点「端数」

もっとも、株式交換契約のドラフトで本当に注意すべきなのは、

「確定数量か、算定方法か」という形式論ではありません。

実務上の核心は、

その算定結果として端数が生じるかどうかです。

会計士による交換比率算定を前提にすると、1株未満の端数が発生することは珍しくありません。

このとき、よくある誤解として、

・割当先は1名だけ

・端数も1名分しか出ない

・だから実務的には問題にならない

と考えてしまうケースがあります。

しかし、実務で問題になるのは、

端数が何名分かではなく、端数の合計が1株を超えるかどうかです。

端数が1株を超える場合の実務的影響

株式交換において端数が生じ、その合計が1株を超える場合、

後続手続として裁判所の関与が必要となる場面が生じます。

これは、

・手続が煩雑になる

・スケジュールが延びる

・コストが増える

といった形で、株式交換全体の実務負担に直結します。

契約書の記載方法としては適法であっても、

端数が出る設計そのものが実務的に好ましくないという点は、

ドラフト段階で強く意識しておく必要があります。

実務で取られることの多い対応

実務では、次のような調整が検討されることが一般的です。

・そもそも端数が生じない交換比率となるよう算定段階で調整する

・交換比率は維持しつつ、交付株式数を調整して端数を回避する

いずれの場合も、

「契約書にどう書けるか」ではなく、

実行段階で無理のないスキームになっているかが判断基準になります。

実務家の視点からの整理

株式交換契約における対価・割当の記載については、次のように整理できます。

・割当先が1名であっても、算定方法による記載は可能

・ただし、端数が生じる設計は慎重に検討すべき

・特に、端数合計が1株を超える可能性がある場合は、契約書の書き方以前にスキーム自体の見直しが重要

株式交換では、

「書けるかどうか」よりも「やって困らないかどうか」

という視点が、結果的に一番大切になります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、株式交換契約における対価の交付・割当の記載方法について解説しました。

会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。